“Pero allá, sobre las colinas,

tu hermana, la memoria, con una rama joven aún entre las manos,

relata una vez más la leyenda inconclusa de un brumoso país.”

Olga Orozco Desde lejos 1946.

Liliana Heker dio el discurso inaugural de la Feria del libro, la feria número 48, en un contexto no sé cuán nuevo, pero sí intempestiva, y abrumadoramente, crítico. Lo sabemos: la profundización de las desigualdades socio -económicas y la entrega del territorio nacional junto con los recursos naturales; está acompañada por una particular saña contra quienes venimos trabajando en la ciencia y en la cultura. Así, la operación del éxito consistió no sólo en desfinanciarlas sino, además, en denigrar con frases que no resisten un argumento pero, y esto es lo más preocupante, tampoco lo exigen, porque lo que interesa es el efecto y la repetición de un cliché infame.

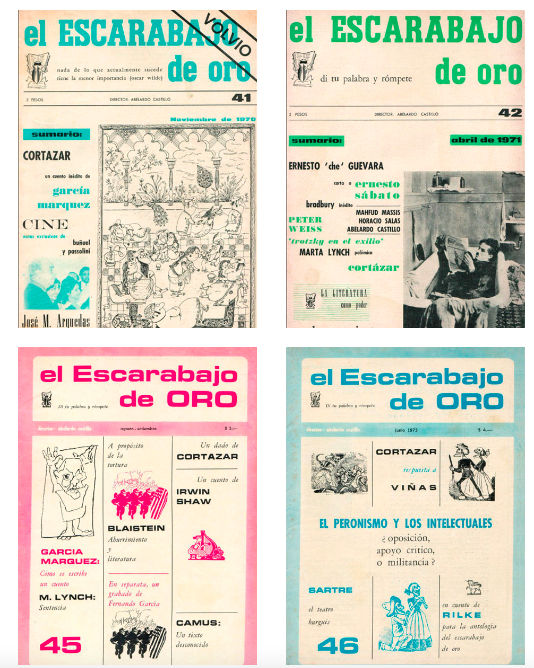

Las palabras de Heker armaron un mapa tan claro como devastador de este panorama. El discurso se puede leer y ver online, como se pueden leer también los discursos de otros años, ya que ahí subsiste una tradición de nuestra historia con los libros. Heker no solamente se refirió al presente sino que, además, apenas iniciado su discurso, se recordó a sí misma, muy joven, con uno de sus primeros libros en la mano a la vez que difundiendo El escarabajo de Oro. Se refería a Acuario, su segundo libro, editado en 1972. El escarabajo de oro fue una de las tres revistas que dirigió Abelardo Castillo, una serie de revistas de izquierda que salió desde finales de los años 50 hasta entrados los años 80. ¿Qué significa, entonces, que Heker inaugure la Feria del libro? Ella desde sus primeros pasos en el ambiente intelectual estuvo comprometida con la realidad social-política del país y de Latinoamérica, se formó con una generación profundamente crítica, ávida de lecturas, implacable en las reseñas, polémica en cuanto a los modos de intervención de escritores y escritoras. Sin ir más lejos, Heker fue quien polemizó con Julio Cortázar respecto de la figura del exiliado político, fue quien se opuso a la noción de literatura femenina que pretendía encapsular cierta zona de la ficción, por cuestiones de sexo. Me interesa su figura de escritora por lo que trae del/a escritor/a intelectual del S XX. Gracias al enorme trabajo de investigación y digitalización que supuso y supone el archivo AHIRA, puedo, con un par de clicks, dar una mirada a las tapas de El escarabajo de oro de esos años. Y en ellas se leen otros nombres - David Viñas, Marta Lynch, Gabriel García Márquez, Daniel Moyano, Beatriz Guido- y ¿otros? debates. Digo “El peronismo y los intelectuales. ¿Oposición, apoyo crítico o militancia?” “Sartre. Universidad e intelectuales en la revolución.”. Política, universidad, intelectuales, militancia, colonialismo eran algunas de las palabras que se llenaban de sentido ante la idea de una revolución social y cultural posible, a pesar de los asedios de la violencia política de esos años.

En 1981, Griselda Gambaro escribía para Clarín una nota de opinión a partir de la inauguración, también, de la Feria del libro. Al igual que Heker, Gambaro se refería tanto a la coyuntura como a la celebración del libro en sí mismo. Pero, a diferencia de Heker, lo de Gambaro no fue el discurso inaugural sino una voz crítica, una toma de distancia respecto de lo que en la feria había sucedido. Gambaro se preguntaba acerca del sentido de celebrar el libro, en un país en el que no todos los libros podían estar, en la que no todos/as los/as escritores/as podían estar y las razones no eran estéticas. Lectores y lectoras del diario sabían reponer la censura en la ausencia de libros y la desaparición, tortura y muerte ante la ausencia de los/as autores/as. Heker trae algo de la lucidez crítica de los años 70, Gambaro trae los preocupados años 80. En 2022, Claudia Piñeiro se refería al ecocidio que fue la quema de los humedales del litoral en la costa de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos en la inauguración de la Feria de del libro en Rosario. Las islas - las de Haroldo Conti, de Juan José Saer y Juan L. Ortiz- en llamas. El olor, el fuego, el humo; señales pavorosas de un desastre ecológico que la palabra “ecocidio” apenas puede contener. Se hablaba de ambiciosos inversionistas detrás. Poco y nada se supo.

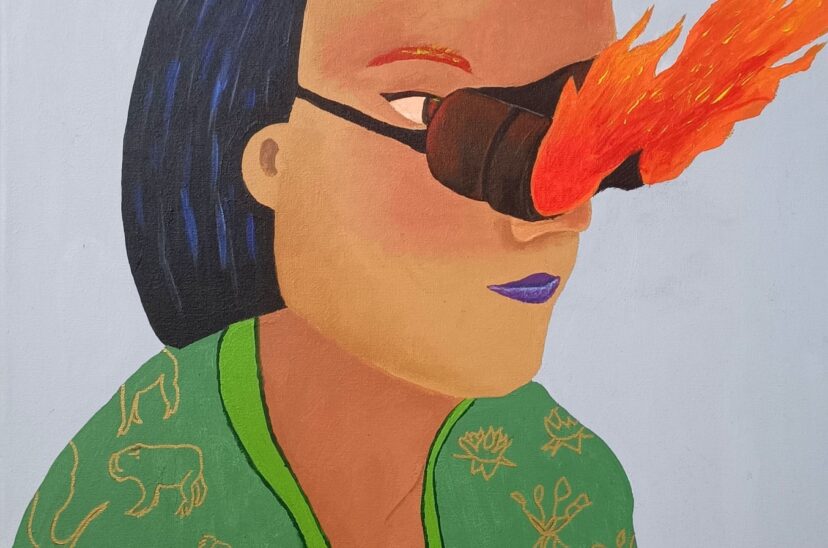

Parte de mi trabajo, y de mi pasión, es indagar en los archivos en busca de alguna otra palabra o imagen que me permita problematizar algo, encontrar matices, repensar algún tema. Desde nuestro equipo de investigación, venimos leyendo y debatiendo hace ya unos años acerca del lugar de las escritoras y de los feminismos en el campo cultural argentino. Y desde aquí es que nos propusimos armar un archivo con los materiales que nos han servido para pensar. Novelas, cuentos, fotos, diarios, cartas, hasta un prontuario policial son algunos de los objetos que vamos digitalizando y poniendo a disposición de todo el público. Lo llamamos Huellas feministas. Archivo de escrituras y feminismos y, por ahora, sólo tenemos parte de la obra de Alfonsina Storni y de Angélica Mendoza. Gracias a la situación actual, como tantos otros proyectos que forman parte de nuestro capital científico, su continuidad está en peligro.

Huellas feministas sin duda tiene que ver con este recorte de voces femeninas unidas por la voluntad de intervenir en los debates socio políticos de su época, voces que podrían completarse con muchos otros ejemplos (hagan la prueba) y un efecto colateral de ello sería recordar o reponer otros presentes que respondan o discutan con nuestras preguntas de hoy. ¿Se les vino a la mente otra voz, otro libro? ¿de cuándo? ¿de quién? ¿con qué palabras y colores?

En fin. Lo sabemos. Destruir se trata justamente de que cada vez podamos recordar menos, pensar menos y así se lee una desoladora coherencia entre las lógicas extractivistas- capitalistas- colonialistas (disculpen el ¿anacronismo?; y el ataque simbólico y material hacia la cultura y la ciencia que pasaron a ser homogéneamente espacios de resistencia.